华为鸿蒙研发团队负责人,走进华为北研所:EMUI 11 背后的“人因研究”到底是什么?...

智东西(公众号:zhidxcom)作者 | 云鹏编辑 | 漠影智东西 11 月 26 日消息。一出稻香湖路地铁站,远远地我就望见了大山,山川的轮廓隐约的铺就在那里,入冬的北京,伴着微微的风,空气显得有些清冷。华为北京研究所就坐落在这附近,距离市中心的直线距离超过 25 公里,处于中关村的一片科技园区内。虽然环境有些荒凉,但对于研发人员来说,这的确可以让人 " 心无旁骛 "。在不久前的华为 Mate

智东西(公众号:zhidxcom)

作者 | 云鹏

编辑 | 漠影

智东西 11 月 26 日消息。

一出稻香湖路地铁站,远远地我就望见了大山,山川的轮廓隐约的铺就在那里,入冬的北京,伴着微微的风,空气显得有些清冷。

华为北京研究所就坐落在这附近,距离市中心的直线距离超过 25 公里,处于中关村的一片科技园区内。

虽然环境有些荒凉,但对于研发人员来说,这的确可以让人 " 心无旁骛 "。

在不久前的华为 Mate40 发布会上,华为特意请软件部副总裁毛玉敏上台讲了一下华为 EMUI 11 背后的人因研究。

当时大家的关注焦点几乎都在 Mate40 上,对于 " 人因研究 " 这四个字,也只是略知皮毛。

这次我走进位于华为北京研究所内的人因研究实验室,与毛玉敏进行了深入交流,对华为的人因研究有了更深入的理解,其实每一个简单的人性设计,背后都蕴含着庞大的研发工作量。

可能就是一次理想滑动位置的确认,就需要一万五千次试验。

▲华为软件部副总裁毛玉敏

▲华为软件部副总裁毛玉敏

把复杂留给自己,把简单留给用户。华为确实是这样做的。

一、20 平方厘米的较量,设计不再靠 " 直觉 "

其实人因是一门科学,是研究人、设备、环境这些因素怎么与设计上的要素组合,去让设计变得更好的一个学科。

放在手机上,就是让 EMUI 的设计在操作上更加的舒适、高效,让用户对于信息的感知更加及时、流畅,也就是在操作和感知的整个过程中,所有设计能够符合用户的心理预期。

放在手机上,就是让 EMUI 的设计在操作上更加的舒适、高效,让用户对于信息的感知更加及时、流畅,也就是在操作和感知的整个过程中,所有设计能够符合用户的心理预期。

" 操作 " 对应着手," 感知 " 对应着眼,这两个感觉通道是用户使用智能设备最频繁使用到的感觉通道。

目前安卓机上基本已经普及了全面屏手势,而这种操作模式主要就集中在手机的底部和侧边,这块功能热区的大小刚好是 20 平方厘米左右。

实现这些看似常用、普通的功能,要想集成在这 20 平方厘米的方寸之间并不是一件容易的事情。

其中一个困难,是两对手势操作热区的位置几乎重叠在一起,返回和侧边栏都在右边,返回桌面和多任务都在底下,如果位置非常重叠,怎么能够让系统精准识别出用户这个手势操作到底干什么呢?

通过人因实验,华为用程序记录下用户做不同手势滑动时屏幕的报点数据,对数据的变化趋势进行拟合。

通过人因实验,华为用程序记录下用户做不同手势滑动时屏幕的报点数据,对数据的变化趋势进行拟合。

可以看到,如果是上滑返回桌面的话,用户手势操作的速度是一直加速的,如果是上滑停留进入多任务的话,是先加速再减速,这样不同速度的变化规律就表明这两种手势有区分的可能性。

通过 15000 多次这样的滑动测试,通过数据分析,华为提炼出量化的规律,然后交给研发团队,把它变成识别的规则,让我们的系统能够精准识别出这些看似相似的手势操作。

除了这种采集操作数据的方法,华为还会用 " 肌电仪 ",实验员将肌电片贴到测试者手部对应的肌肉群上,当他们做手势操作时,设备可以记录下肌肉的电信号,最终计算出一个 " 积分肌电 " 的指标。

通过肌电信号,华为会了解哪些区域用户在操作时会比较累,哪些位置用户滑动起来比较轻松,这样他们就会把常用功能设置在轻松的区域,把极少使用的功能放在肌电信号强的区域。

比如华为就把侧边智慧多窗的调出布局在 2-5 这样一个相对容易的操作热区里面。

比如华为就把侧边智慧多窗的调出布局在 2-5 这样一个相对容易的操作热区里面。

除了操作,手机的动效,比如页面和页面之间的切换和跳转,也是提升系统的流畅性和用户愉悦度的重要组成部分,也是华为人因研究团队投入的重点方向。

除了操作,手机的动效,比如页面和页面之间的切换和跳转,也是提升系统的流畅性和用户愉悦度的重要组成部分,也是华为人因研究团队投入的重点方向。

华为使用眼动仪记录人接收视觉信息时眼睛的反应,可以了解到用户的眼睛在看哪里,这个点叫做注视点,注视点之间的切换,就是注视轨迹。

通过分析注视点和注视轨迹,华为发现一镜到底的动效设计可以显著提升用户在获取关键信息时的效率。

通过分析注视点和注视轨迹,华为发现一镜到底的动效设计可以显著提升用户在获取关键信息时的效率。

相比普通的转场动效,在一镜到底的转场动效下,用户搜索目标的平均时间缩短了 1.2 秒。而在这 1.2 秒的背后,华为做了超过 1000 个小时的眼动实验。

华为 EMUI 研发专家说,其实这么多年来,行业做设计的,一般来说对于人因这部分的研究、了解、知识储备是比较少的,在学校里也都不会有这些教育。

华为 EMUI 研发专家说,其实这么多年来,行业做设计的,一般来说对于人因这部分的研究、了解、知识储备是比较少的,在学校里也都不会有这些教育。

他说,设计师一直有着 " 迷一般的自信 ",相信直觉,比如 " 我觉得就是这个效果、这样的时长,我稍微在 AE 里面调一调,我觉得这个漂亮,到此这就是最好的 "。

但华为就是想要研究一下 "why" 的问题,华为一直想打破砂锅问到底,比如转场动效,为什么 350 毫秒就是最合适的,而不是 150 毫秒,这也就带来了 15000 多次的实验。

华为 EMUI 研发专家也表示,这些人因研究成果,也会通过华为的平台、华为的鸿蒙 OS,去对外赋能,华为一直是一个开放的态度,这有利于整个设计界来了解这部分的人因知识。

二、创造一只 " 灵动小鹿 " 的背后,华为甚至研究起了生物学

对于系统操作、动效的设计是一方面,在系统视觉元素设计上,华为也把那股钻研劲带了过来。

EMUI 11 有一个非常令人印象深刻的功能就是 "EOD",目光注视息屏显示,当手机检测到用户在注视屏幕的时候,息屏显示的画面会与用户进行互动。

EMUI 11 有一个非常令人印象深刻的功能就是 "EOD",目光注视息屏显示,当手机检测到用户在注视屏幕的时候,息屏显示的画面会与用户进行互动。

比如在 " 小鹿 " 息屏壁纸中,小鹿就会在你看向屏幕的同时,看向你,并且小鹿呈现的方式是从森林里轻盈的迈步走出。

华为相关研发团队负责人说,其实最开始的小鹿版本,走出来的动作很生硬,看着没有那种灵动和轻盈的感觉,他们就在想怎么让小鹿看起来更有轻盈、灵动?

团队甚至找了一些四足类蹄类动物的蹄子去做研究。他们发现在最开始的版本上,整个小鹿的剪影处理过于简单,忽略了很多肌肉的结构,比如说肌肉结构、骨骼转折的位置。

在后面的版本里,华为通过对比真实小鹿腿部结构,优化了小鹿小腿的肌肉,在蹄子前面拐角的地方,也做了比较丰富的细节。

在后面的版本里,华为通过对比真实小鹿腿部结构,优化了小鹿小腿的肌肉,在蹄子前面拐角的地方,也做了比较丰富的细节。

为了体现小鹿慢慢走的感觉,他们又研究了四足动物走路的姿态,他们发现四足类动物如果慢走的话,通常会有三个脚接触地面,只会慢慢提起一个脚,迈出去的那条腿也不会提得特别高。

为了让整个设计看起来更有深度,华为又用了分层的方式,重新构建森林的场景,前景放入萤火虫,中景是小鹿,远景是散落的月光,通过 Z 轴数值变化,呈现整个场景的空间感。

一只灵动小鹿的呈现,背后是华为对细节的苛求和执着打磨。

一只灵动小鹿的呈现,背后是华为对细节的苛求和执着打磨。

三、" 一块冰 " 的艺术之旅

令我印象非常深刻的,还有华为主题设计背后的故事。

令我印象非常深刻的,还有华为主题设计背后的故事。

其实从前我对于手机自带的壁纸和主题基本上没有注意过,只是觉得它们可能就是单纯的概念设计图,设计师做在电脑前用一用软件就可以了。

但实际上,软件编辑可能只是很小的一部分。

在 P40 系列主题的设计过程中,华为用到了一种特别的材质——冰。

设计团队发现冰块本身具有通透感、可雕塑感,并且在形、色、光和影上有很强的可创作性。

他们把冰块进行各种打磨,尝试雕琢不同的形态,把冰块当作一个画布,用不同的颜料在上面作画,得到了一组组非常具有自然美感肌理的作品。

他们把冰块进行各种打磨,尝试雕琢不同的形态,把冰块当作一个画布,用不同的颜料在上面作画,得到了一组组非常具有自然美感肌理的作品。

但这不是他们创作的终点,团队在思考,是不是可以把一些东方的文化和审美加入到作品里面?

但这不是他们创作的终点,团队在思考,是不是可以把一些东方的文化和审美加入到作品里面?

通过无数次尝试,团队发现酒精滴在冰上的时候,因为液体表面张力和密度的不同,会产生了非常细节的质感,结合不同的灯光背景色彩,出现了类似中国山水画的感觉。

最终他们取得突破,做出了更有东方气韵的画面效果。

最终他们取得突破,做出了更有东方气韵的画面效果。

四、从设计到产品实现,华为将其工具化、模型化,一以贯之

其实除了设计团队要做到最佳以外,华为还需要让设计通过代码变成真正的产品,才能够交付到用户的手上。从设计到产品的实现,其实还有一段路要走。

毛玉敏说,华为在全国各地有几百个设计师,好几千的开发人员,如何让大家都能理解你是按什么样的原则来设计,最后又能够精确还原你的设计,这充满了挑战。

" 华为一年光手机就有 20 多款,如果从 1 8 来看还会有更多产,如何让这么多产品都按同样的设计理念输出?"

人因分析团队给华为输入的是视觉、交互、动效、还有多感官协同的原则,这些是所有设计最基本的原则和规律。

规律再往下会变成华为的设计规范,而规范会化为工具。设计师在设计的时候,调用的就是标准的库,拿这些工具进行设计,设计出来的东西自然就是符合设计规范要求的。

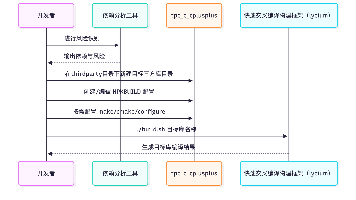

然后华为会将设计工具导出为各类动效模拟引擎参数,基于这些参数,生成基础控件,成为开发侧可以使用的 UIKit API 接口。

毛玉敏说,所有上层应用都可以调用这个引擎,无论是哪一个 APK 想要这个动效效果,直接调用对应的引擎,然后再加入设计师给他的参数,这个功能就能够精确复现出来。

毛玉敏说,所有上层应用都可以调用这个引擎,无论是哪一个 APK 想要这个动效效果,直接调用对应的引擎,然后再加入设计师给他的参数,这个功能就能够精确复现出来。

她特别提到,将来华为也会把这些能力开放给更多的开发者合作伙伴,让他们也具备这样的一个能力。

结语:软件的较量,拼的就是谁更用心一点

过去大家对于华为 EMUI 的印象多是高端商务、设计略显陈旧,而今天,EMUI 11 的给我的感觉更多是轻盈、灵动,并且在细节处散发着温度。

通过对华为北京研究所的实际走访,走进华为人因研究实验室,我的确认识了一个不一样的华为设计团队,他们的 " 死磕 " 精神值得尊敬。

从华为研究所到地铁站有漫长的 1.5 公里路程,在走过去的过程中,我的脑海中频频浮现着小鹿和冰块的故事。

每一个优秀产品的背后,必定有着这样一群可爱的人。

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)