鸿蒙开发零基础教程:理解鸿蒙 OS 架构,搞懂分布式软总线核心概念

摘要:鸿蒙OS(HarmonyOS)是华为自主研发的分布式操作系统,采用分层架构设计,包含内核层、系统服务层、框架层和应用层。其核心优势在于分布式架构,通过分布式软总线实现多设备互联互通,支持设备发现与连接、能力调度和数据传输。鸿蒙开发需转变三个思维:从单设备到多设备、从命令式到声明式UI、从独立运行到协同工作。零基础学习路径建议从理论开始,掌握操作系统基础概念和鸿蒙架构,准备开发环境后通过实践项

前言:为什么学习鸿蒙 OS

在智能手机和物联网快速发展的今天,操作系统作为数字世界的基石,其重要性不言而喻。鸿蒙OS(HarmonyOS)作为华为自主研发的分布式操作系统,自诞生以来就备受关注。它不仅是一款手机操作系统,更是面向全场景智能设备的分布式操作系统,为万物互联时代提供了统一的技术底座。

鸿蒙OS的独特优势:

- 分布式架构:突破传统操作系统的设备界限,实现多设备协同

- 跨设备能力:设备间无缝连接,能力共享,数据互通

- 一次开发多端部署:一套代码可在多种设备上运行

- 低时延高可靠:满足实时性要求高的场景

- 安全可信:从底层设计就注重安全性,保护用户隐私

学习鸿蒙开发的价值:

- 技术前沿:掌握分布式技术,站在物联网时代前沿

- 职业机遇:鸿蒙生态快速发展,相关人才需求激增

- 全场景开发:突破单一设备开发限制,拓展开发视野

- 创新空间:基于分布式特性,创造全新应用场景

对于零基础学习者而言,理解鸿蒙OS的架构和核心概念是入门的第一步。本教程将带你从零开始,理解鸿蒙OS的整体架构和分布式软总线的核心概念,为后续开发学习奠定理论基础。

一、鸿蒙 OS 整体架构解析

分层架构概览

鸿蒙OS采用分层架构设计,从下到上依次为内核层、系统服务层、框架层和应用层。这种分层设计不仅使系统结构清晰,还便于开发和维护。

想象鸿蒙OS的架构就像一座多层建筑:

- 地基:对应内核层,支撑整个系统的运行

- 基础设施:对应系统服务层,提供基础服务能力

- 功能房间:对应框架层,提供各种应用开发框架

- 顶层公寓:对应应用层,是用户直接使用的应用

分层架构的优势:

- 高内聚低耦合:每层专注于特定功能,层间通过标准接口通信

- 可扩展性强:各层可独立演进,新增功能不影响其他层

- 开发便捷:应用开发者只需关注上层框架和应用层

- 多设备适配:底层统一适配不同硬件,上层专注业务逻辑

内核层

内核层是鸿蒙OS的基础,负责硬件资源管理和基础能力提供。它就像建筑的地基,支撑着整个操作系统的稳定运行。

内核层主要功能:

- 进程管理:负责进程的创建、调度和销毁

- 内存管理:管理系统内存资源,确保高效利用

- 文件系统:提供文件的创建、读写和管理功能

- 设备驱动:适配不同硬件设备,提供统一访问接口

- 安全管理:提供基础安全能力,如权限控制、数据加密

鸿蒙内核的特点:

- 微内核设计:内核体积小,仅包含最核心功能

- 多内核支持:可根据设备类型选择合适的内核(Linux、LiteOS等)

- 实时性支持:满足工业控制等实时性要求高的场景

- 低功耗设计:优化功耗管理,延长设备续航

对于应用开发者而言,不需要深入了解内核层的具体实现,但理解内核层的基本功能有助于理解系统的工作原理和应用运行机制。

系统服务层

系统服务层位于内核层之上,提供面向多设备的基础服务能力。它就像建筑的基础设施,为上层提供水电等基础服务。

系统服务层主要功能:

- 分布式软总线:实现多设备互联互通的基础通信能力

- 分布式数据管理:实现多设备数据同步和共享

- 分布式任务调度:在多设备间智能分配任务

- 公共基础服务:提供事件通知、日志等公共服务

- 硬件能力抽象:将不同硬件能力抽象为统一接口

系统服务层的特点:

- 分布式能力:所有服务都具备跨设备协同能力

- 服务化架构:功能以服务形式提供,按需调用

- 动态部署:支持服务的动态安装和升级

- 安全可靠:服务间通信经过严格安全验证

系统服务层是鸿蒙分布式能力的核心支撑,正是这些基础服务使鸿蒙能够实现多设备协同工作。

框架层

框架层为应用开发提供各种开发框架和API,是应用开发者最常接触的部分。它就像建筑中的功能房间,提供各种特定功能。

框架层主要功能:

- UI框架:提供声明式UI开发框架,简化界面开发

- Ability框架:应用组件化开发框架

- 公共事件与通知:提供事件发布订阅和通知能力

- 图形渲染:提供2D/3D图形渲染能力

- 多媒体:提供音视频播放和录制能力

框架层的特点:

- 声明式UI:采用ArkUI声明式开发范式,简化UI开发

- 跨设备适配:UI自动适配不同设备屏幕

- 组件化开发:支持应用拆分为多个Ability,独立开发部署

- 丰富API:提供大量API,简化应用开发

对于应用开发者而言,框架层是日常开发的主要工作区域,掌握框架层提供的API和开发框架是开发鸿蒙应用的关键。

应用层

应用层是用户直接接触的层面,包括系统应用和第三方应用。它就像建筑的顶层公寓,是用户实际使用的空间。

应用层主要组成:

- 系统应用:鸿蒙系统自带的应用,如桌面、设置等

- 原子化服务:轻量级服务,无需安装即可使用

- 传统应用:需要安装的完整应用

- 跨设备应用:支持多设备协同的应用

应用层的特点:

- 多形态:支持传统应用和原子化服务两种形态

- 跨设备:应用可在多种设备间流转和协同

- 用户体验一致:同一应用在不同设备上保持一致体验

- 按需加载:支持功能模块按需加载,减少资源占用

应用层是应用开发者的最终产出区域,基于下层提供的能力,开发出满足用户需求的应用。

二、分布式软总线核心概念

什么是分布式软总线

分布式软总线是鸿蒙OS实现多设备互联互通的核心技术,是连接不同设备的"高速公路"。它屏蔽了不同设备间的通信差异,为上层应用提供统一的设备发现和通信能力。

想象分布式软总线就像城市中的公共交通系统:

- 不同设备就像城市中的不同建筑

- 分布式软总线就像连接这些建筑的公交网络

- 设备发现就像查询公交线路

- 数据传输就像乘坐公交运送货物

分布式软总线的核心价值:

- 设备互联互通:实现不同设备间无缝连接

- 能力统一暴露:设备能力通过统一方式暴露给其他设备

- 数据高效传输:优化数据传输效率,减少延迟

- 开发简化:开发者无需关心底层通信细节

分布式软总线是鸿蒙实现"万物互联"的关键基础设施,使多设备协同成为可能。

设备发现与连接

设备发现与连接是分布式软总线的基础功能,负责发现周围的鸿蒙设备并建立安全连接。

设备发现过程:

- 设备广播:设备周期性广播自身信息

- 发现响应:接收到广播的设备进行响应

- 设备认证:通过设备认证确保连接安全

- 能力交换:交换设备能力信息,了解对方提供的服务

连接建立过程:

- 连接请求:发起设备连接请求

- 安全握手:建立安全通信通道

- 连接确认:确认连接建立成功

- 保持连接:定期发送心跳包,保持连接

设备发现与连接的特点:

- 自动发现:设备无需手动配置,自动发现周围设备

- 安全加密:所有通信经过加密处理,确保安全

- 低功耗设计:优化发现过程,减少设备功耗

- 跨网络支持:支持局域网、广域网等多种网络环境

设备发现与连接功能使鸿蒙设备能够自动发现并安全连接,为后续协同奠定基础。

分布式能力调度

分布式能力调度使应用能够在多个设备间调度和使用不同设备的能力,实现"能力共享"。

能力调度过程:

- 能力注册:设备将自身能力注册到分布式软总线

- 能力查询:应用查询所需能力的可用设备

- 能力选择:根据设备性能、网络状况等选择合适设备

- 能力调用:远程调用其他设备的能力

- 结果返回:获取能力调用结果并返回

能力调度的特点:

- 透明调用:远程能力调用就像本地调用一样简单

- 动态选择:根据实时情况动态选择最佳能力提供设备

- 负载均衡:能力调用在多个设备间均衡分配

- 故障转移:某设备不可用时自动切换到其他设备

分布式能力调度打破了设备间的物理界限,使应用能够灵活利用不同设备的优势能力。

分布式数据传输

分布式数据传输负责在不同设备间高效传输数据,是实现多设备数据共享的基础。

数据传输方式:

- 实时流传输:适合音视频等实时数据

- 可靠传输:适合文件等需要确保完整性的数据

- 大数据传输:适合大文件传输,支持断点续传

- 低时延传输:适合游戏等对时延敏感的场景

数据传输的特点:

- 高效压缩:自动压缩数据,减少传输带宽

- 安全加密:传输数据全程加密,保护隐私

- 自适应传输:根据网络状况动态调整传输策略

- 优先级调度:重要数据优先传输

分布式数据传输确保不同设备间数据能够安全、高效地传输,是实现多设备数据共享的关键。

三、鸿蒙开发思维转变

从单设备到多设备

传统应用开发通常局限于单一设备,而鸿蒙开发需要转变为多设备思维,考虑应用在不同设备上的表现和协同。

思维转变要点:

- 设备无关设计:应用设计不绑定特定设备,考虑多设备适配

- 能力按需分配:不同功能可分配到最适合的设备执行

- 数据无缝流动:数据在不同设备间按需流动,保持一致性

- 用户体验连续:用户在不同设备间切换时体验保持连续

传统开发vs鸿蒙开发:

- 传统开发:为特定设备开发,功能和界面固定在该设备

- 鸿蒙开发:设计时考虑多设备部署,功能可在设备间迁移

想象传统应用就像固定电话,只能在固定位置使用;而鸿蒙应用就像移动电话,可以随身携带,还能与其他设备协同工作。

从命令式到声明式

鸿蒙推荐使用声明式UI开发范式,与传统命令式开发相比,思维方式有很大不同。

声明式UI思维:

- 描述结果而非过程:告诉系统界面应该是什么样子,而非如何绘制

- 状态驱动UI:UI自动响应状态变化,无需手动更新

- 组件化组合:通过组件组合构建界面,而非一步步绘制

- 数据绑定:数据与UI自动绑定,保持同步

命令式vs声明式:

- 命令式:一步步告诉系统如何创建和更新UI

- 声明式:描述UI应该是什么样子,系统负责实现

想象命令式开发就像你亲自下厨,每一步都需要你亲自操作;而声明式开发就像你告诉厨师想要什么菜,厨师负责具体制作过程。

从独立运行到协同工作

鸿蒙应用可以与其他应用和设备协同工作,这种协同思维是传统开发所不具备的。

协同工作思维:

- 能力共享:应用可以向其他应用和设备提供能力

- 服务组合:多个应用服务组合形成新功能

- 设备协同:不同设备上的应用协同完成同一任务

- 数据共享:在安全控制下实现不同应用间数据共享

独立运行vs协同工作:

- 独立运行:应用功能自给自足,很少与其他应用交互

- 协同工作:应用专注于核心功能,需要时调用其他应用或设备的能力

想象传统应用就像孤岛,自给自足;而鸿蒙应用就像城市中的建筑,通过道路(分布式软总线)相互连接,资源共享,协同工作。

四、零基础学习路径

理论基础学习

对于零基础学习者,首先需要建立鸿蒙开发的理论基础,理解核心概念。

理论学习步骤:

- 操作系统基础:了解操作系统的基本概念,如进程、内存管理等

- 鸿蒙架构理解:理解鸿蒙的分层架构和各层功能

- 分布式概念:掌握分布式软总线、分布式数据管理等核心概念

- 应用开发框架:了解鸿蒙应用开发框架和组件模型

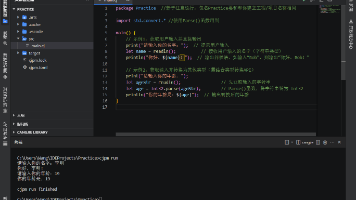

开发环境准备

掌握理论基础后,需要准备开发环境,开始实际操作。

环境准备步骤:

- 安装DevEco Studio:官方开发工具,集成开发所需功能

- 配置开发环境:安装SDK,配置模拟器

- 熟悉开发工具:了解IDE的基本操作和功能

- 创建第一个项目:通过模板创建简单项目,熟悉项目结构

环境准备注意事项:

- 电脑配置:确保电脑满足最低配置要求

- 网络环境:稳定网络用于下载SDK和工具

- 操作系统:Windows 10/11或macOS 10.15及以上

- 耐心细致:环境配置可能遇到问题,需要耐心解决

环境准备是开发的第一步,虽然可能遇到困难,但完成后将为后续学习奠定基础。

实践项目进阶

环境准备完成后,通过实践项目巩固所学知识,逐步提升开发能力。

实践学习步骤:

- 基础组件练习:学习使用基本UI组件,构建简单界面

- 状态管理练习:学习状态管理,实现动态界面

- 功能模块开发:开发简单功能模块,如计数器、记事本等

- 完整应用开发:开发包含多个功能的完整应用

- 分布式功能开发:尝试开发多设备协同功能

推荐实践项目:

- 待办事项应用:学习基础UI和数据存储

- 天气应用:学习网络请求和数据解析

- 简易相册:学习媒体访问和图片处理

- 跨设备协同应用:学习分布式能力使用

实践是掌握开发技能的关键,建议每天保持编码练习,循序渐进提升能力。

结语:开启鸿蒙开发之旅

通过本教程,你已经了解了鸿蒙OS的整体架构和分布式软总线的核心概念,为后续开发学习奠定了理论基础。鸿蒙开发是一个持续学习的过程,从理论到实践,从简单到复杂,需要不断积累和实践。

记住,每个开发者都是从零基础开始,关键是保持学习热情和持续实践。鸿蒙开发为你打开了全场景应用开发的大门,未来充满无限可能。

现在,你已经准备好开始鸿蒙开发之旅,接下来需要的就是动手实践。选择一个简单项目开始,逐步探索鸿蒙开发的精彩世界。祝你学习顺利,开发出令人惊艳的鸿蒙应用!

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)