赋能之路:我用一本“活的教科书”,带出了一个鸿蒙王牌战队!

成为公司鸿蒙项目的首席架构师,我迎来的并非是想象中的鲜花与掌声,而是一座更加艰巨,也更加无形的大山——知识的传递与团队的赋能。

我呕心沥血设计出的那份架构蓝图,在技术委员会上获得了全票通过。它逻辑严谨,层次分明,充满了对未来的美好构想。但在落地的第一天,我就遭遇了现实的迎头痛击。

团队成员们看着那份几十页的架构文档,表情和我当初在 CTO 办公室里如出一辙:一半是兴奋,一半是茫然。

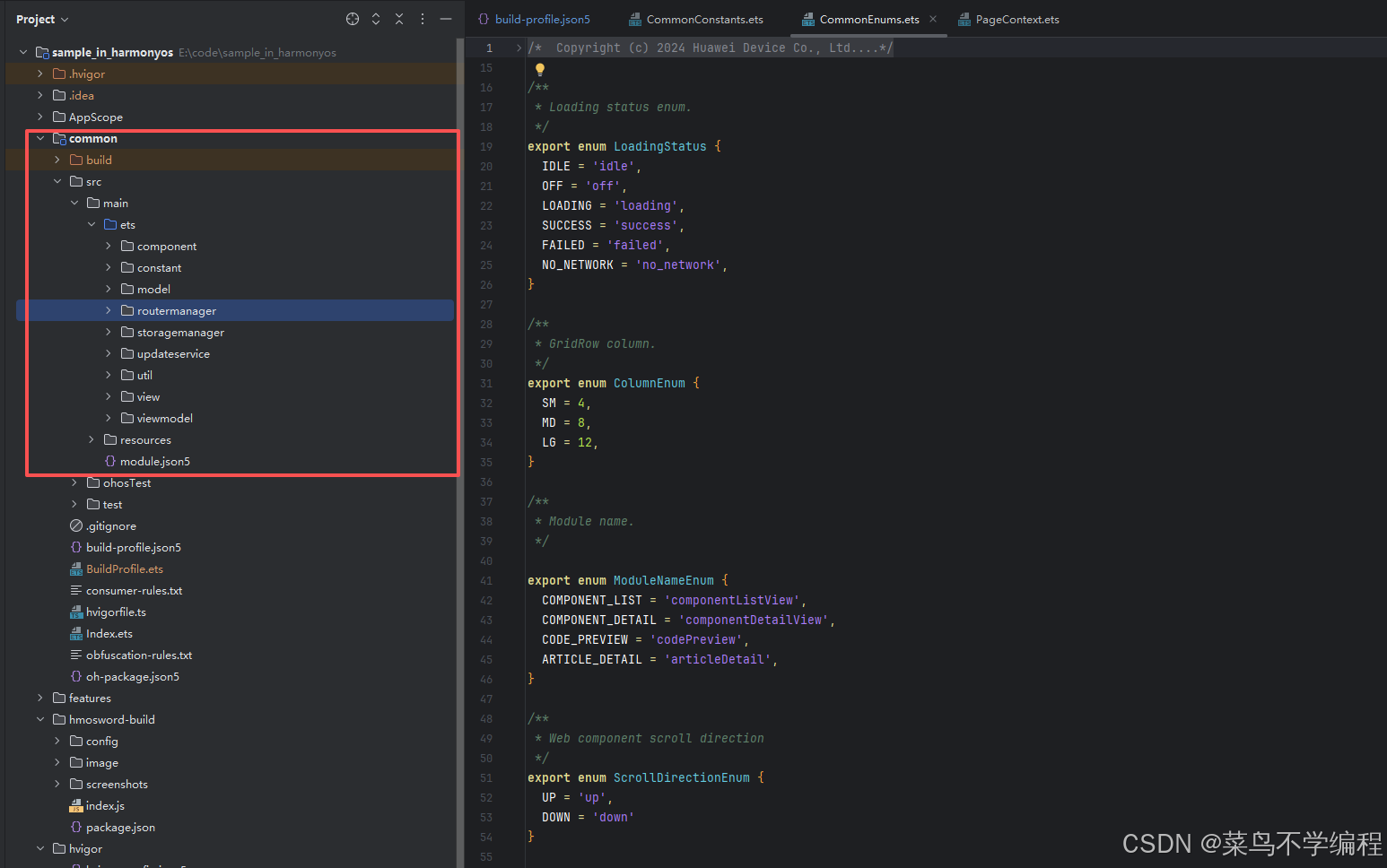

“杰哥,这个‘模块化解耦’我懂,但具体到咱们项目中,这个工具类应该放在 common 模块还是 feature 的 util 包里?” 团队里的新人小李挠着头,一脸困惑。

“阿杰,你设计的这个‘原子化服务’动态加载 HAP 的方案太牛了!但是……我们之前都没接触过,这第一行代码,该从哪写起?” 经验丰富的安卓老兵王哥,也显得有些力不从心。

“还有这个 MVVM 模式,” 负责 UI 的同事说,“ViewModel 的职责边界到底在哪里?网络请求的回调,是应该在 ViewModel 里处理完再更新 Model,还是直接透传给 View?”

一时间,我的工位成了团队的“问询处”。每天,我至少要花五个小时,去回答各种关于新架构的“为什么”和“怎么做”。我感觉自己像一个消防员,哪里冒烟就去哪里救火,分身乏术,疲于奔命。

我意识到一个严重的问题:架构思想,是无法仅仅通过一份静态的文档来传递的。 就像一本绝世剑谱,如果修炼者只看心法口诀,却没见过一招一式的实际演练,终究是纸上谈兵。

团队的开发效率,因为新架构的引入,不升反降。大家做事畏手畏脚,生怕写下的每一行代码,都不符合那份“神圣”的架构文档。团队里开始出现了一些消极的声音:“这架构太复杂了,还不如以前一把梭哈来得快。”

那个周五的晚上,我独自一人坐在空无一人的办公室里,看着白板上那张宏伟的架构图,第一次感到了作为“架构师”的孤独和无力。我能一个人攻克技术的难关,但我如何才能让整个团队,都拥有和我一样的“上帝视角”?

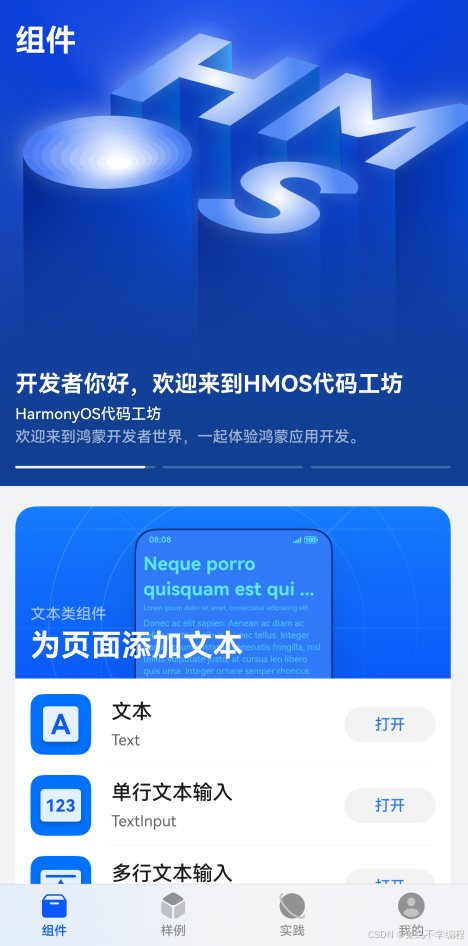

我再一次,习惯性地打开了手机上的 HMOS 代码工坊。这个陪我一路走来的“伙伴”,如今对我而言,已经不仅仅是一个查阅工具,更像是一个能让我静下心来思考的“精神角落”。

我无意识地在【组件库】、【样例】、【实践】、【源码】之间来回切换。突然,一个念头如闪电般击中了我的大脑,让我瞬间从座位上弹了起来。

我一直在苦苦思索,如何为团队找到一本合适的“鸿蒙教科书”。可我怎么忘了,这本最权威、最生动、最全面的“活的教科书”,不就一直在我的手机里吗?

我过去,只是把它当成了我自己的“私人外挂”。而现在,我为什么不能把它变成我们整个团队的“官方教材”和“通用语言”呢?

那一刻,我所有的困惑和焦虑,都有了答案。

第二个周一的早会上,我没有再讲解枯燥的架构文档。我将手机投屏到会议室的大屏幕上,屏幕中央,正是那个熟悉的蓝绿色图标。

“各位,” 我的声音洪亮而坚定,“从今天起,我们团队的开发模式,将围绕这个 App 全面升级。它,就是我们团队唯一的‘标准答案’和‘最高行动指南’。”

随后,我发布了基于 HMOS 代码工坊的“团队赋能三板斧”:

第一板斧:新人入职的“破冰游戏”——主攻【组件库】

我对新人小李说:“小李,忘了咱们的项目代码。你本周的任务,就是‘玩’这个 App。把【组件库】里的每一个组件,都给我‘玩’上一遍。我不要你写一行代码,我只要你在属性调整区里,把每个参数都拖动一下,看看预览区会发生什么变化。什么时候你能在不看手机的情况下,准确说出 FlexAlign 有几种对齐方式,sharedTransition 有哪些核心参数,你就算出师了。”

我把强制性的学习,变成了一场探索性的游戏。新人不再需要去啃食那些枯燥的 API 文档,他们通过最直观的交互,在“玩”的过程中,就建立起了对 ArkUI 组件的肌肉记忆。一周后,小李已经能和我探讨 LazyForEach 的性能优化,学习效率提升了数倍。

第二板斧:功能开发的“临摹范本”——主攻【样例】

当老王接到开发“视频播放”模块的需求时,我没有给他任何技术文档。我只是把手机递给他,打开了【样例】里的“视频播放”示例。

“王哥,别急着写代码。先花半天时间,把这个官方的 Sample 跑通、看懂。去理解它的手势控制是怎么做的,它的窗口切换逻辑是怎么实现的,它的倍速播放和清晰度选择是如何构建的。把它当成一幅‘书法字帖’,我们先‘临摹’,再‘创作’。”

【样例】模块,成为了我们团队开发新功能的“事实标准”。它为我们提供了一个极高的起点,避免了团队在技术选型和实现路径上走弯路。我们开发的每一个功能,都有官方最佳实践作为“兜底”,质量和效率得到了根本的保障。

第三板斧:架构落地的“活体解剖”——主攻【实践】与【开源源码】

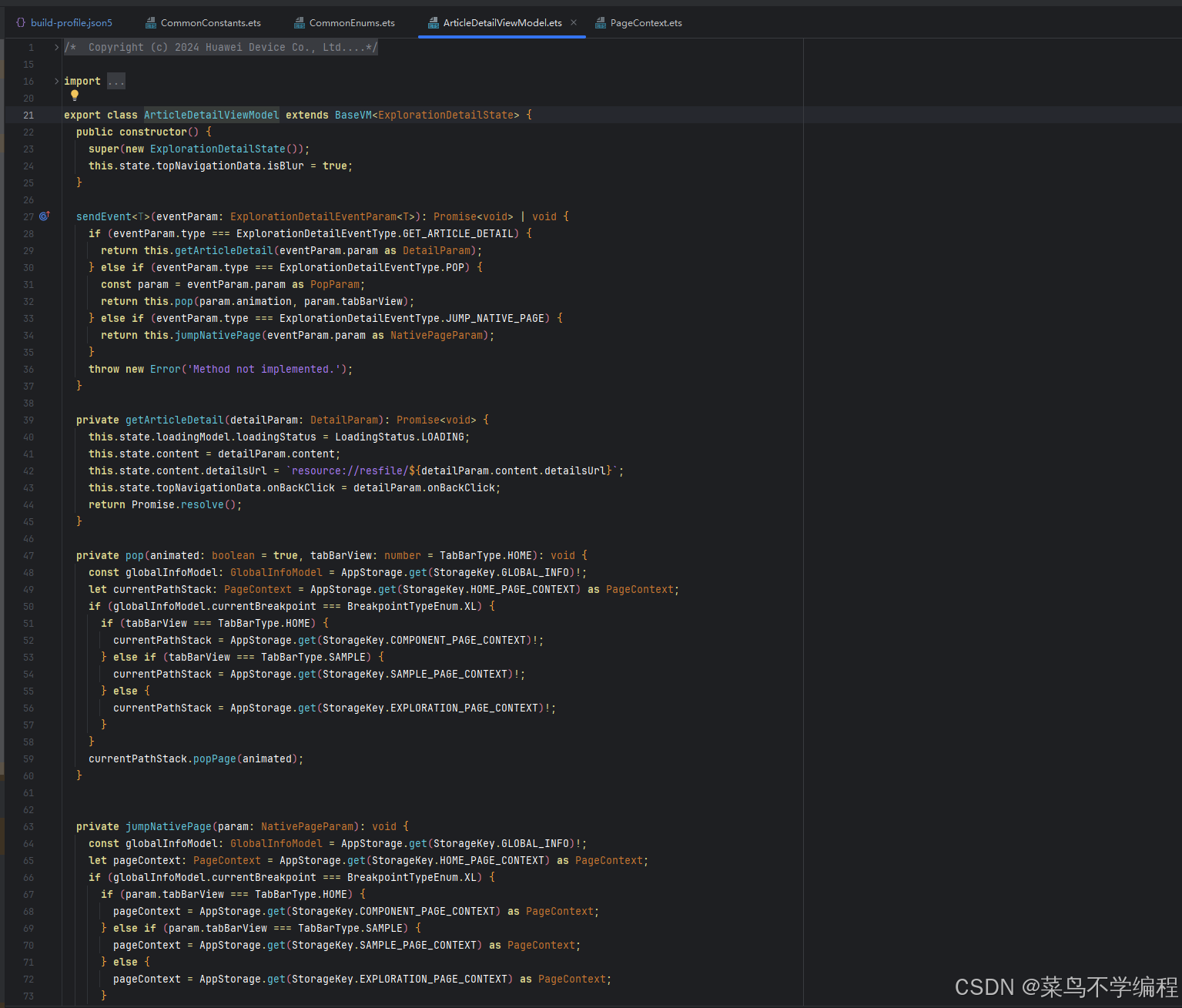

对于“MVVM 的边界”这类架构层面的争论,我不再用口头去说服。我直接将 HMOS 代码工坊的源码投屏,打开一个具体的 feature 模块。

“大家看,官方在这里,把网络请求的封装放在了 common 层的 http 模块里。ViewModel 只负责调用和处理返回的数据,然后更新 Model。View 层完全感知不到网络的存在。这就是我们说的‘职责分离’。以后,所有类似的代码,都照着这个‘手术刀’级别精准的范例来写,不允许有任何自由发挥。”

开源的源码,成为了我们团队代码 Review 的“最高法典”。它不再是“我觉得应该这样写”,而是“官方就是这样写的”。它将所有主观的、模糊的、可争论的规范,都变成了客观的、清晰的、不可动摇的准则。整个团队的技术审美和代码洁癖,都在向着“国家队”的水准看齐。

渐渐地,HMOS 代码工坊渗透到了我们团队工作的每一个毛孔。

它成了我们的“通用语言”。当桃子姐和新来的前端同学沟通动效时,她们会说:“就用代码工坊里 ListItem 那个按压态的贝塞尔曲线。”

它成了我们的“速查手册”。任何人在开发中遇到问题,第一反应不再是举手问我,而是先去【样例】里找找有没有类似的场景。

它更成了我们的“荣誉勋章”。我们团队开发的 App,因为全面对标“代码工坊”的体验和性能,被公司评为年度“最佳体验应用”。我们团队,也从一个临时的“先锋队”,成长为了公司内部公认的“鸿蒙王牌战队”。

而我,也终于完成了从“技术专家”到“团队赋能者”的蜕变。我最大的成就感,不再是自己写出了一段多么牛的代码,而是看到团队里的每一个人,都能独立、自信、高效地在鸿蒙世界里创造。我不再是那个孤独的“持火者”,我用 HMOS 代码工坊,点燃了整个团队的火焰。

回首这条路,从那个差点删掉开发工具的深夜,到如今带领团队乘风破浪,我的每一步成长,都离不开这个小小的蓝绿色图标。它像一位沉默而伟大的导师,在我迷茫时,给我方向;在我遇到瓶颈时,给我武器;在我身居高位时,又教我如何去分享和传承。

它不只是一款 App,它是一种开发思想,一种工程文化,一个属于我们所有鸿蒙开发者的、取之不尽的宝藏。

所以,朋友,无论你现在是像我当初一样的“菜鸟”,还是已经小有成就的“老手”,亦或志在千里的“架构师”。请相信我,打开 HMOS 代码工坊,深入地去使用它,解构它,把它融入你的工作流程。

它给你的,将不仅仅是代码,更是开启下一个时代的钥匙。

而那个更广阔的、万物互联的未来,正等待着我们每一个人,去亲手创造。

资源传送门:

📱 下载HMOS代码工坊

- 打开华为应用市场,搜索"HMOS代码工坊"进行下载(要求移动端HarmonyOS系统版本为5.1.0 Release及以上)。

🔗 看源码学习

📚 深入学习

👥 加入社群

- 关注:HarmonyOS开发者技术公众号, 进群与鸿蒙技术大拿交流

更多推荐

已为社区贡献29条内容

已为社区贡献29条内容

所有评论(0)